○新庄村保育所費用徴収規則

昭和52年3月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 新庄村保育所設置条例(平成27年条例第6号)に基づき、保護者から徴収する費用(以下「保育料」という。)の限度は、別表により算定した額とする。

(保育料の減免及び免除)

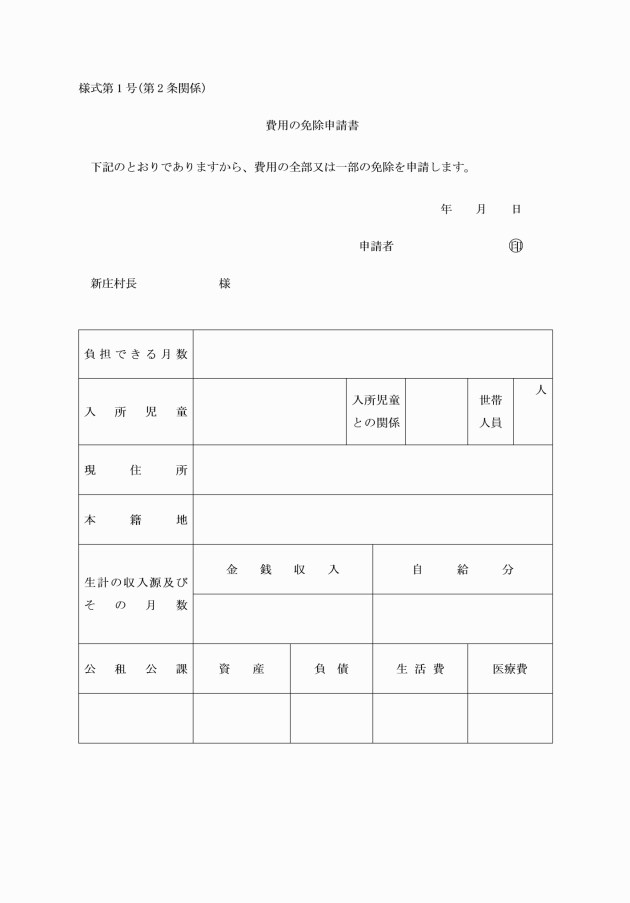

第2条 保育料の全部又は一部の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の申請書を村長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

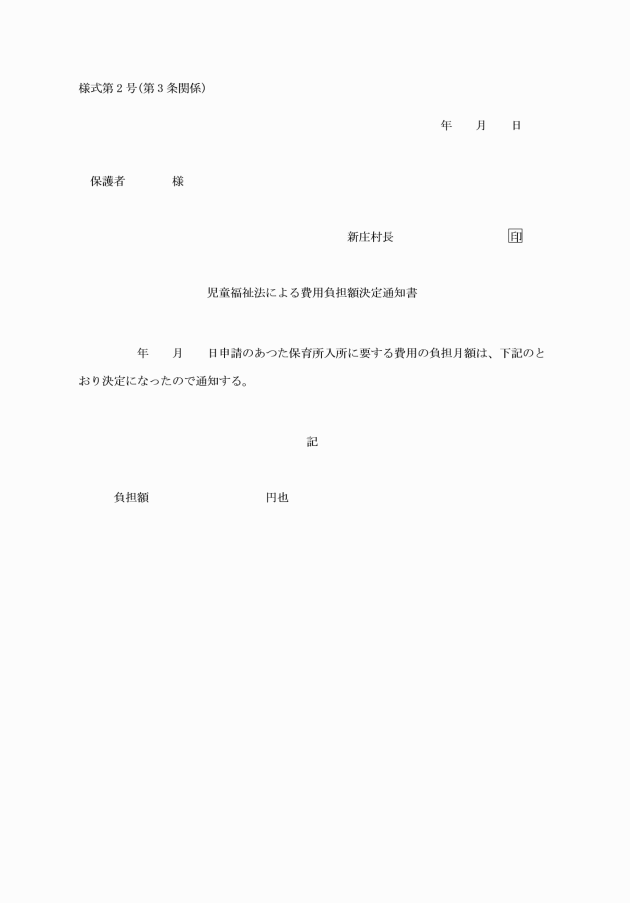

第3条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上その者の負担しなければならない徴収月額を決定する。

(広域入所)

第5条 村民が他市町村に所在する保育所等へ広域入所する場合の保育料についても別表により算出した額とする。

(保育料の不還付)

第6条 既納の保育料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、村長の定めるところによる。

附則

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和55年7月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年6月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和57年7月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和59年8月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年8月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和61年9月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年4月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成2年3月26日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月12日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月22日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月30日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月15日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月10日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月20日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月26日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年7月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成25年7月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第1条、第5条関係)

保育料徴収基準額表

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく2号認定及び3号認定欄のうち、上段を保育短期時間認定保育料、下段を保育標準時間認定保育料とする。

月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(保育所利用料)基準額(月額) | |||

階層区分 | 定義 | 2号認定 | 3号認定 | |

第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |

第2 | 第1階層を除き、前年度分(4月分~8月分)又は当年度分(9月分~3月分)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 0 | 0 0 |

第3 | 所得割課税額48,600円未満 | 6,000 6,000 | 9,000 9,000 | |

第4 | 所得割課税額97,000円未満 | 16,500 16,500 | 19,500 19,500 | |

第5 | 所得割課税額169,000円未満 | 21,200 21,200 | 24,000 24,000 | |

第6 | 所得割課税額301,000円未満 | 27,000 27,000 | 29,700 29,700 | |

第7 | 所得割課税額397,000円未満 | 34,000 34,000 | 36,500 36,500 | |

第8 | 所得割課税額397,000円以上 | 34,000 34,000 | 36,500 36,500 | |

第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。

第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |

第2階層~第4階層に属する世帯 | ア 最も徴収基準額が低い児童(最も徴収基準額が低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |

イ ア以外の児童のうち、最も徴収基準額が低い児童(最も徴収基準額が低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額×0.5 | |

第5階層~第7階層に属する世帯 | ア 最も徴収基準額が高い児童(最も徴収基準額が高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |

イ ア以外の児童のうち、最も徴収基準額が高い児童(最も徴収基準額が高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額×0.5 |

ただし、人口減少対策として第1子以降の児童に係る保育所費用の徴収については、上記表によらず、当分の間、免除するものとする。